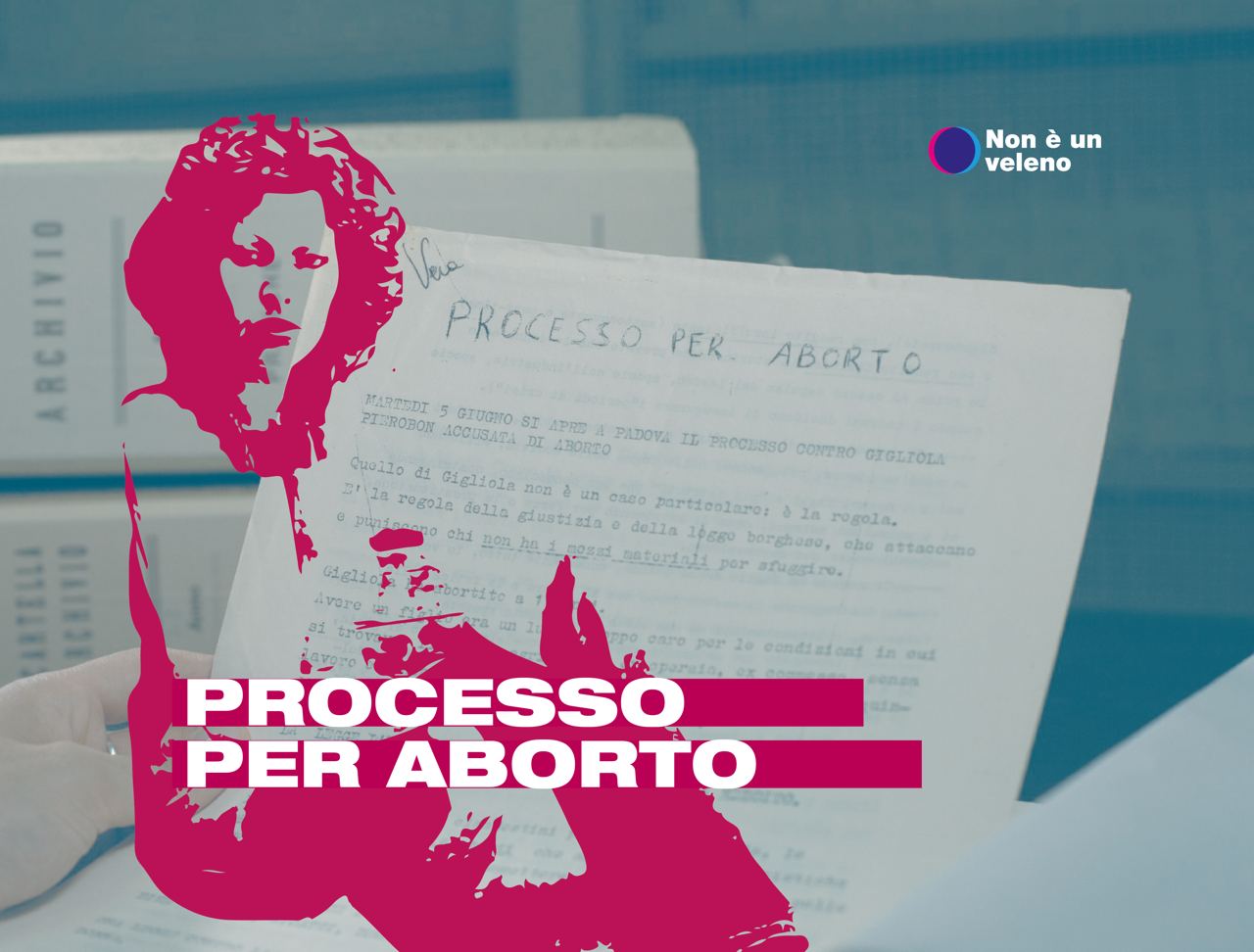

Il 5 giugno 1973 iniziava a Padova il processo contro Gigliola Pierobon, accusata di aver abortito clandestinamente nel 1967, quando aveva 17 anni. Un processo importante, che aprì la strada verso la legge 194, colpendo duramente l’omertà che accompagnava e accompagna ancora oggi l’aborto.

Negli anni ’70 abortire era ancora illegale: in Italia era in vigore il corpus normativo fascista, il codice Rocco, che definiva l’aborto reato “contro l’integrità e la sanità della stirpe”. Le donne che decidevano di interrompere una gravidanza avevano due strade: andare a Londra, ma non per tutte un viaggio all’estero era economicamente accessibile, o ricorrere all’aborto clandestino, una pratica molto costosa, ma soprattutto pericolosa, che poteva portare a conseguenze gravi come infezioni, emorragie, sterilità e persino alla morte.

Gigliola Pierobon fu costretta a ricorrere ad un aborto clandestino dopo essere rimasta incinta di un uomo adulto che la abbandonò subito dopo. Riuscì ad abortire grazie ad un amico che le procurò i contatti e le 40.000 lire necessarie. Gli anni passarono, Gigliola si sposò, proprio con l’amico che l’aveva aiutata e con cui ebbe una figlia.

Lola, come veniva chiamata dalle compagne femministe, iniziò poi a lavorare in fabbrica e si avvicinò al gruppo di Lotta Femminista dove maturò una presa di coscienza che la portò a rendersi conto che la sua era la storia di tutte. Quattro anni dopo il suo aborto clandestino, nel 1972, Gigliola Pierobon ricevette dal tribunale di Padova una notifica di rinvio a giudizio. Fu in quel momento che la Pierobon decise, assieme alle compagne femministe, di trasformare il suo processo in una mobilitazione collettiva, aprendo la strada alla legalizzazione dell’aborto.

Lo scopo era quello di seguire l’esempio del processo di Bobigny, celebrato contro Marie–Claire Chevalier che in Francia era riuscita a creare un dibattito pubblico attorno al tema dell’aborto e sul libero uso dei contraccettivi. Il processo portò alla promulgazione del testo promosso dalla ministra alla sanità Simone Veil, che legittimava l’interruzione volontaria di gravidanza entro le prime dieci settimane.

Per la prima volta in Italia, con il processo Pierobon, sul banco degli imputati c’era una donna rea confessa di aver abortito clandestinamente. La vicenda veneta divenne un caso pubblico ma di rilevanza mediatica minore rispetto al caso francese, nonostante l’impegno della linea difensiva decisa a condannare una legge sbagliata, raccogliendo materiale, testimonianze e statistiche. Nei tre giorni di udienze ci fu una grande manifestazione sostenuta dai movimenti femministi che interessò non solo Padova, ma anche altre città italiane.

Il 7 giugno 1973 arrivò la sentenza che condannava Gigliola Pierobon a un anno di carcere: giudizio poi tramutato in assoluzione attraverso la formula del perdono giudiziale e mai accettato dalla Pierobon, che definì la sentenza paternalista commentandola così: “Io il perdono non lo avevo chiesto: non mi sento colpevole. Quindi non sono pentita. A stabilire il mio pentimento è stata la legge.”